秋田の海を守る:男鹿半島・船越水道で増える“アオコ”問題と私たちにできること

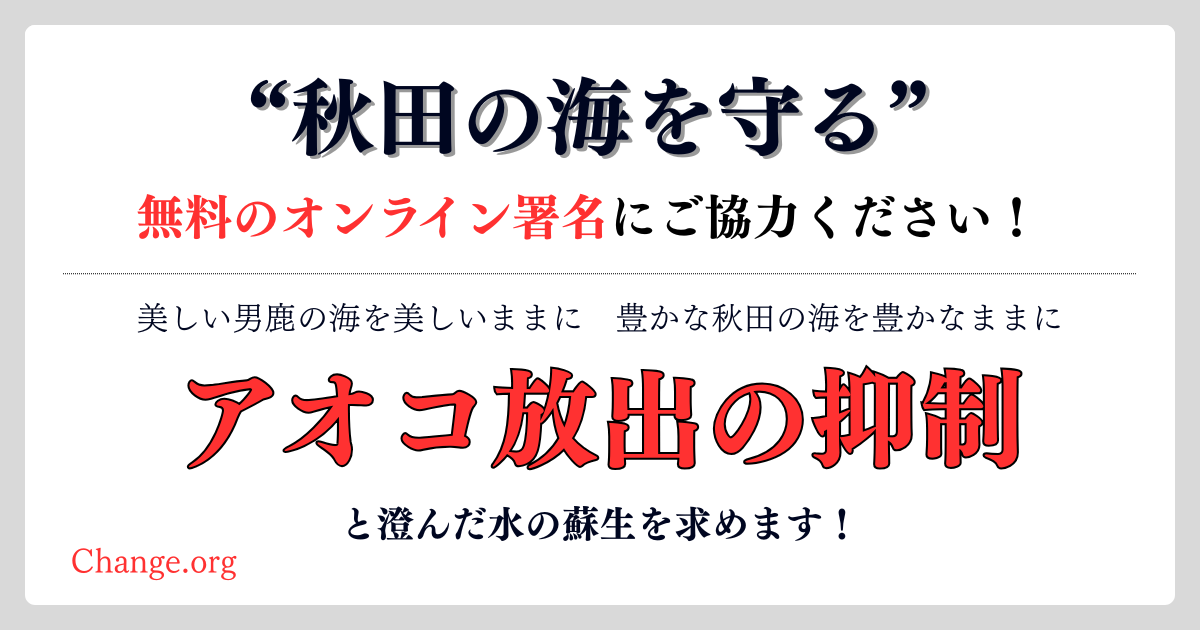

(外部リンク)オンライン署名|美しい男鹿の海を美しいままに 豊かな秋田の海を豊かなままに アオコ放出の抑制と澄んだ水の蘇生を求めます!

なぜ今、「秋田の海」が危ないのか?

今、「豊かな秋田の海」「美しい男鹿の海」が危険にさらされています。

原因の一つとされているのが、八郎湖から海に流れ込む“アオコを含んだ排水”です。

淡水域で大量増殖したアオコが船越水道を通じて日本海に流れ込み、海水の透明度を下げたり、ギバサ(アカモク)やアオサなどの藻場を衰退させていたりしていると考えらています。

「環境問題」と聞くと少し遠い話のようにも思えますが、これは地元の暮らしや釣り人、漁師、ひいては秋田の美しい自然を守ることに直結するリアルな変化です。豊かな海を未来へつなぐためには、今、現場で起きている異変にしっかりと目を向けましょう。

アオコの大量発生が与える深刻な影響

アオコ(藍藻/シアノバクテリア)は一般に湖やため池が富栄養化することで大発生し、その場の生態系をボロボロにしてしまいます。

ひとたび大発生すると水面を覆いつくし湖底に光が届かなくなり、ギバサ(アカモク)やアオサなどの藻場はやがて死滅。

藻場がなくなると産卵床はなくなり、小さな魚は隠れ家を失い、それを食べていた大きな魚もそれを追ってより良い環境へ姿を消し始めます。

また、アオコが死滅した後も彼らの死骸が分解されるのに大量の酸素が消費され、その場は酸欠の水に。その場にかろうじてとどまっていた一部の生き物たちは、酸欠の水から逃れるすべもなく死滅してしまう。

アオコの大発生によって、文字通り死の湖が出来上がる可能性があるのです。

アオコの大量発生の深刻な波及先

アオコ大発生は様々な方向に深刻な影響を与えています。釣り人だけに関係するものでは決してありません。

また、食物連鎖型の毒汚染が起こることも懸念され、私たちが口にする魚も汚染されることで直接的な影響を受ける可能性を孕んでいる恐ろしい問題です。

- 地元住民(八郎潟・大潟村・男鹿周辺):生活用水の汚染、排水路の悪臭、景観の悪化。

- 農業従事者:水路の目詰まりや悪臭、貯水池や水田に藻が広がる懸念と作物への深刻な影響

- 漁師:漁場環境の悪化(ギバサやアオサなどの藻場が死滅、魚介類の長期的な減少)

- 観光業従事者:景観悪化、来客者減少、イメージ低下、リピーター減少で廃業のおそれも

- 海釣り:ベイト減少、シーバス、クロダイの定着が少ない、活性が低くて釣れない

- バス釣り:アオコが増えすぎ釣り不能、釣り可能エリア激減、個体数減少、大会の中止

- 生態系全体:光量低下→藻場衰退→分解で酸素大量消費→酸欠水塊の完成で地獄化

地元住民、農業従事者

生活用水・農業用水の汚染が進むリスクが指摘されており、浄水管理コストの増加が懸念されています。

アオコは発がん性を持つとされるミクロシスチン等の肝生することも報告されており、飲料水、農作物どちらの観点からも地元住民、ひいては大潟村のお米を食べる人の健康被害が起こる可能性もあります。

地元の農業従事者の皆さんによって農業用水の浄水は徹底した管理が行われていますが、これ以上アオコが大発生し続けると「アオコの堤防」が決壊することが近い未来にありうるかもしれません。

漁師、観光業従事者

漁場環境が悪化し、深刻な漁獲量の減少が今現在ですでに起こっています。

アオコ大発生は数十年にかけて八郎湖で慢性化しており、伝統的に行われてきた船越水道周辺での漁業はこのままでは廃業に追い込まれてしまいます。ギバサ(アカモク)やアオサの減少は、漁場の消失のみにとどまらず、私たちの食文化にも深い影を落としています。

また、私自身も心から美しいと思っている「男鹿の海」「秋田の海」という観光資源を失うことになれば、生活を困窮してしまう方も出てきてしまうでしょう。

海釣り、バス釣り

私は男鹿の海釣り勢ですが、ここ最近船越水道~南磯(椿漁港あたりまで)の海況、釣果が随分変わったなと感じていました。

脇本漁港や台島、椿漁港は新しいテトラポッドが入ったこともあり「人の手が加わって一時的に魚が逃げたのかな?」と思っていましたが、どうやらそれだけでは無さそうですね。

Change.orgの署名ページを見ると「船川漁港や椿漁港でもアオコ・赤潮の大発生が確認できた」とあります。

船越水道の河口を通る海流は、季節や天候にも依りますが戸賀周辺まで届くこともあるので、極端な話ですがこのままでは男鹿半島の南側はアオコで全滅という未来線もあり得るということです。

バス釣りにおいても、かつては「ブラックバスの聖地」とまで呼ばれ、2000年代のバス釣りブームではバスゲームレジェンドも訪れていたとか。木村拓哉がお忍びで来ていた目撃談があるとかないとか。それはともかく、ブラックバスフィッシングにおいて「東北はハチロー(八郎湖)一択」と言われていたこともある。

とてつもないポテンシャルを持った“かつてのハチロー”を取り戻すために、八郎潟の水質改善は秋田のバサーにとっては重要なミッションであると考えます。

署名活動「美しい男鹿の海を美しいままに」とは?

この署名活動の目的は、八郎潟(八郎湖)から日本海へ流出するアオコ(藍藻類)を抑制し、澄んだ海水環境を取り戻すことです。

背景:かつて“魚の宝庫”と呼ばれた八郎潟

八郎潟は、かつてはワカサギやフナが豊富に生息し、「魚の宝庫」と呼ばれるに至っていました。

また、ブラックバス界隈においては「東北のハチロー」として名を馳せ、広大すぎるフィールドは撮影ロケーション向けではなかったものの、バス釣り界のビッグネームが通うほどのポテンシャルを持っていました。

しかし、干拓以降の富栄養化によって、近年ではアオコ(藍藻類)が慢性的に発生。

その排水が船越水道を経て男鹿半島沿岸、秋田市沿岸に流出し、海の透明度や藻場(ギバサやアオサ)の減少を引き起こしていると指摘されています。

近年では「船川漁港や椿漁港でもアオコや赤潮の発生が確認された」という報告もあり、沿岸漁業、釣り、観光のあらゆる面に長期的な影響が懸念されています。

この署名活動が求めていること

署名の目的は、単なる「環境保全」ではなく、行政への具体的なアクションの要請です。

主な要望は次の2点です。

1.防潮水門の運用見直し

→アオコを含む排水が日本海へ大量に流出しないよう調節・監視を強化すること。

2.科学的根拠に基づく流出メカニズムの調査

→八郎潟の水質と男鹿沿岸の変化を定期的にモニタリングし、改善策を検討すること。

この運動は、行政批判ではなく「八郎潟と日本海を切り離さず、共に蘇らせよう」という前向きなメッセージを掲げています。

誰のための署名か

この問題は、特定の業界ではなく、秋田で自然と共に暮らすすべての人に関わります。

- 釣り人(海・バス):釣果の減少、濁り、藻場の減少

- アウトドア愛好者:サーフィン・SUP・キャンプ・磯遊びなど水辺レジャーの質低下

- 漁師・観光業者:漁場や観光資源の減少、質の低下

- 農業従事者・地元住民:水質悪化による生活・農業用水への影響

つまり、秋田の自然を愛する全員の問題なのです。

地元の一市民の呼びかけから始まった活動

この署名は専門団体ではなく、地元の一市民による呼びかけから始まりました。

にもかかわらず、2025年10月31日時点で約9,500件の賛同が集まっています。

それだけ、男鹿・船越・八郎潟を愛する人々がこの課題に危機感と希望を持っている証拠です。

オンライン署名はこちらから参加できます

※署名は無料で、匿名での参加も可能です。秋田県内外問わず、どなたでも参加いただけます。

ぜひ、ご協力をお願いします。

“アオコの大量発生”についてのFAQ

Q1 アオコがいると釣れない?(海釣り編)

A. 一部の適応力の高い個体を除いて、非常に釣りづらい状況になります。

アオコが発生すると、海水の透明度が下がり、酸素濃度も低下していることが多いです。

この状態ではシーバス・クロダイ・アジ・イワシ・メバル・ソイなど、ほぼすべての魚種が酸素が豊富な層(沖合)に移動を始めます。

さらに光が届かなくなることで藻場(ギバサ・アオサ)の成長が止まり、小魚や甲殻類の定着も減少し、生物が寄り付きにくい環境になっている可能性があります。

つまり、緑がかった酷い濁りがあるような場所では釣りになるほどの魚がいない可能性が高いです。

「船越水道に居付きのシーバスが釣れなくなった」「椿周辺の岸壁にベイトの姿を見なくなった」と感じている方は、この“アオコの影響”を無意識に体感しているのかもしれません。

Q2 アオコがいると釣れない?(ブラックバス)

A. 水面が緑色で覆われて久しいエリアでは釣果は望めない可能性が高いです。

八郎湖、八郎潟の一部エリアでは、夏場にアオコが発生すると水面が緑色に覆われ、日光が届かなくなります。

適応力の高いブラックバスとはいえ、水中の酸素が不足しているとさすがに深場や流入河川など水がきれいなエリアに移動してしまいます。

また、アオコが死滅するときに、分解されて酸素を消費すると酸欠状態が長引くため、慢性的にアオコが大量発生するようなエリアでは、すでに魚の定着は望めない状況になっている可能性もあります。

Q3 アオコと赤潮は違う?何が違う?

A. 発生場所と原因生物が違います。

| 現象名 | 主な発生環境 | 原因生物 | 水の色の特徴 | メモ |

| アオコ | 淡水 | シアノバクテリア(藍藻類) | 緑色 | 富栄養化(窒素・リン過多)で発生 |

| 赤潮 | 海水 | 珪藻・渦鞭毛藻など | 赤・茶・オレンジ | 水温上昇、プランクトンの急増で発生 |

つまり、アオコは「淡水の赤潮」のようなもの。

ただし毒素(ミクロシスチン)を持つ種類もあるため、見た目以上に注意が必要です。

Q4 健康影響が心配、農作物は大丈夫?

A. 現時点(2025年11月)では大丈夫です。農家の皆さんの努力に感謝しなければなりません!

アオコの一部はミクロシスチンという毒素を出すことがあり、飲料水や農業用水を通じて間接的に影響を及ぼす可能性があります。

ただし、大潟村や秋田県全域の農業水管理は非常に厳格で、取水・浄水の段階でアオコ成分を除去する体制が整っています。現時点で「秋田の米や、農作物が危険」といった事実は確認されていません。

Q5 健康影響が心配、飲料水は大丈夫?

A. 大丈夫です。水道水は秋田県および大潟村の水質基準値内に保たれています。

定期的に水質検査が行われ、異常が確認された場合は県公式サイトや報道で周知されることになっています。

ただし、個人所有の井戸やため池を引用に使っている場合は注意が必要です。

アオコが発生している水域に近い場所では、煮沸しても毒素が除去できないケースもあるため、自治体・保健所の指導に従うのが安全です。

Q6 アオコは自然現象なの?昔からあったの?

A. アオコ自体は自然界にもともと存在し、その大量発生も昔からちらほらありました。

アオコ自体は自然界に存在する藍藻類による現象で、昔からあります。

しかし、現代では生活排水・農業肥料・温暖化による水温上昇などが重なり、その原因の多くが人間の生活に起因することから「人為的に助長された自然現象」と言えます。

昔の八郎潟を知る人からは「昔はこんなドロドロした緑じゃなかった」という声も聞かれます。

完全な自然現象ではなく、人の暮らしと密接に関わりがある“環境シグナル”と受け取るべきでしょう。

Q7 釣り人にできることはあるの?

A. あります。「署名参加」と「地域世論の拡散」です。

釣り人の目は「最も現場を深く観察している」と言っても過言ではありません。

- 緑色の強い濁りを見つけたらSNSで拡散 →これが地域世論に発展します。

- ハッシュタグ #男鹿半島釣り #八郎潟バス釣り #秋田の海 と #アオコ をセットで投稿してみる

- ブログやSNSでの「最近アオコが多い」写真やポスト

こんな小さなアクションでも(例えば参政党がSNSを通じて躍進したように)束となってメディアや行政を動かす大きな力になります。

私たちの1つの投稿、1つの署名が、秋田の海や湖を次世代につなぐ第一歩になります。

📚参考文献・記事・情報

- 秋田県公式サイト|湖沼・藍藻・赤潮に関する情報

- 環境省|藍藻(アオコ)とミクロシスチンに関するQ&A

- Change.org|美しい男鹿の海を美しいままに 署名ページ

まとめ|この海と湖を次の世代へ

秋田の海は、ただの釣り場でも観光地でもありません。男鹿半島の岩肌に当たる波の音、船越水道を渡る風、八郎潟の朝もやに映える水面。

そこには携わる人それぞれに物語があって、それを紡いできました。

近年のアオコ大量流出の影響で、その海の顔色が変わりつつあります。濁り、藻場の減少、魚影の変化。

この署名活動は、誰かを責めるためのものではなく、「もう一度、美しい海を取り戻したい、取り戻さなければならない」という純粋な願いの集まりです。

海釣りを楽しむ人も、バス釣りに情熱を注ぐ人も、キャンプや観光で秋田・男鹿の自然に触れる人も、みな同じフィールドを分かち合っています。

あなたの一つの署名、一つの投稿、一つの共感が、このフィールドを守る大きな力になります!

今日も澄んだ風が男鹿の海を渡りますように。

.

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません