UC闘病体験日記|炎症の伝言ゲームを止める“ステラーラ”作用と治療の流れを図解で理解

UC闘病体験日記シリーズ最新記事はこちらからどうぞ

. 潰瘍性大腸炎と食欲不振・体重低下の関係 潰瘍性大腸炎が再燃(発症)し…

. . 通院ごとに行われる血液検査の結果 潰瘍性大腸炎(UC)では、通院…

ステラーラはどんな薬?|潰瘍性大腸炎の炎症の元を断つ生物学的製剤

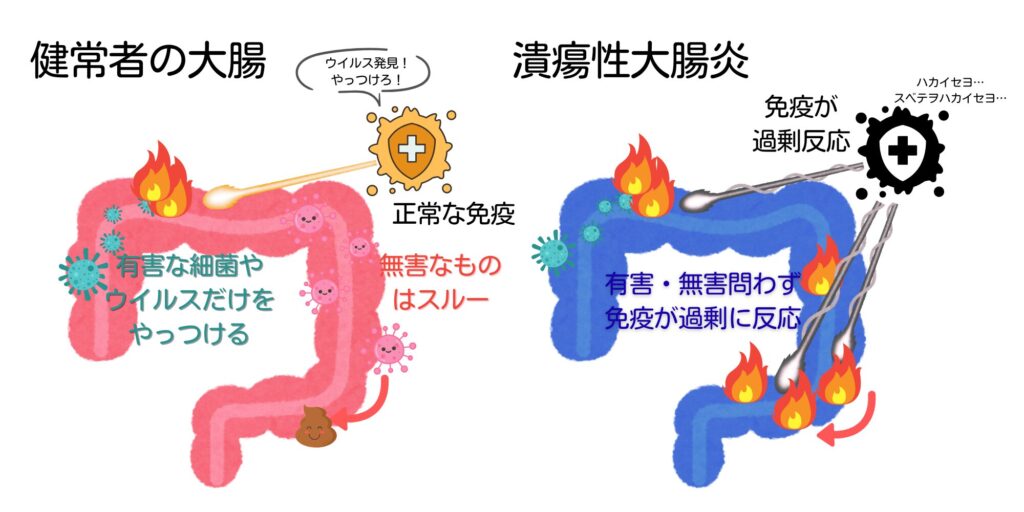

潰瘍性大腸炎(UC)は、免疫の誤作動によって大腸の中で炎症が続く病気です。

もともとは身体を守るために働く免疫細胞が、腸内の常在菌や食べ物のかけらなど“無害なもの”まで敵と勘違いして攻撃してしまうことで、慢性的な炎症が起きてしまいます。ハカイセヨ…スベテヲハカイセヨ…

ステラーラ(ウステキヌマブ)は、免疫細胞の誤作動の起点となるIL-12とIL-23という物質の働きをピンポイントでブロックする薬です。炎症の命令を最初の段階で止めることで、腸粘膜のダメージを最小限に抑えつつ、新たな炎症が起きにくくしてくれます。

またステラーラは生物学的製剤(バイオ医薬品)というタイプのお薬で、生物が体の中で作るタンパク質などから作られています。飲み薬のように服用すると胃酸で分解されてしまうため、点滴や皮下注射でしか投薬できません。

かんたんに:ステラーラが潰瘍性大腸炎の炎症を抑える理由

そもそも「炎症」というのは、悪いばい菌と闘うことで起こるもので、本来はからだを守るための仕組みです。「風邪をひいて扁桃腺が腫れる」「熱が上がる」なども根本的には似たような理由で起こっています。

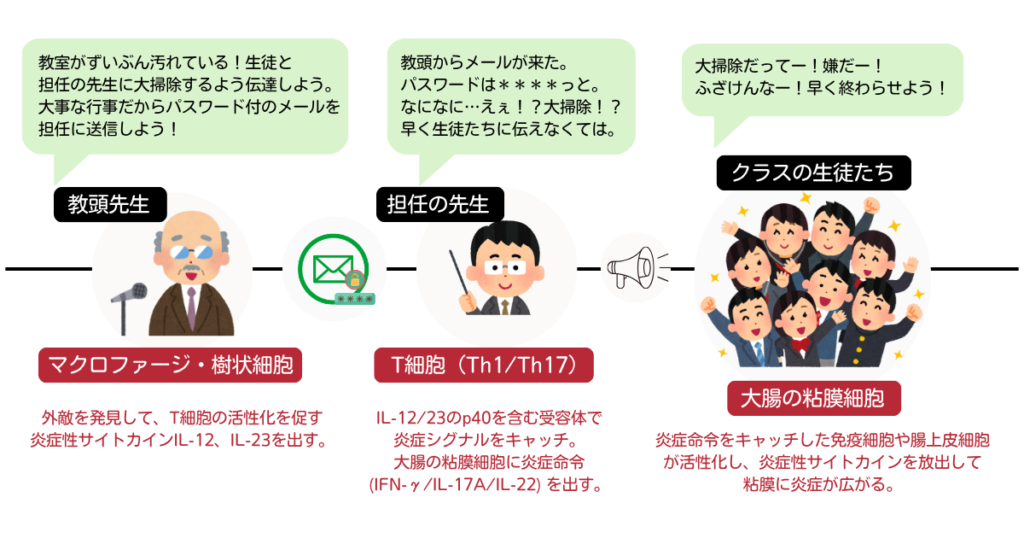

炎症が起こるそもそもの仕組み|学校にたとえてみる

炎症が起きるしくみをもう少し詳しく理解するために、「学校の先生とクラスの生徒たち」に登場してもらいましょう。

教頭先生(マクロファージ)が「教室が汚れているぞ!」と気づき、担任の先生に“大掃除(炎症)を始めるように”とメールを送ります。

そのメールこそが、炎症を引き起こす指令=サイトカイン(IL-12・IL-23) です。

メールを受け取った担任の先生(T細胞)は、すぐにクラスの生徒たちへ「大掃除開始!」と指示を出します。

生徒たちは一生懸命に教室を掃除し始め、結果的に“体を守るための炎症反応(大掃除)”が起こります。

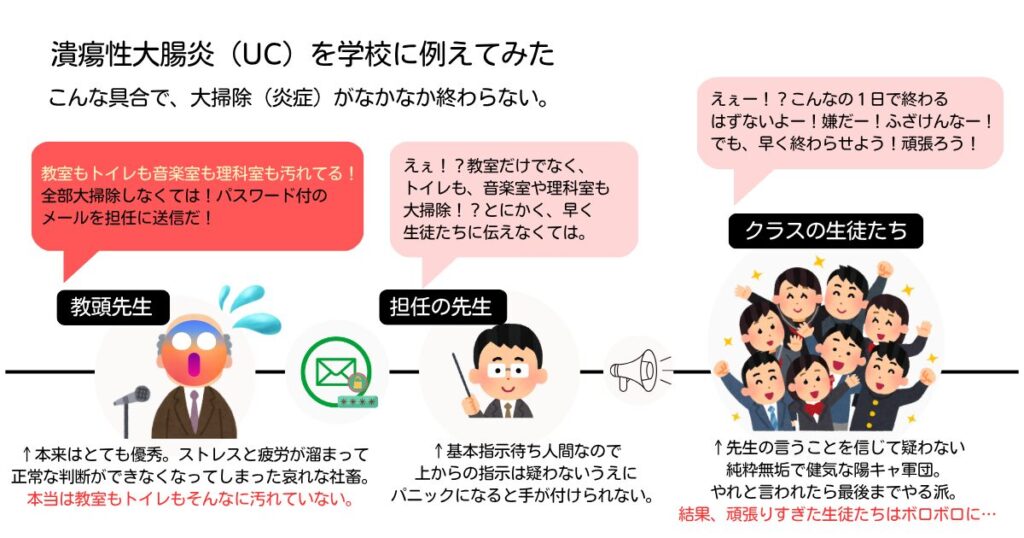

潰瘍性大腸炎では、誤って始まった大掃除が止まらない

ところが潰瘍性大腸炎では、この「掃除しろ!」という指令が誤発信されてしまいます。

本当はきれいな教室なのに、教頭先生(マクロファージ)が疲労やストレスで混乱し、「音楽室も理科室も汚れてる! 全部掃除しろ!」と全校に伝えてしまうのです。

担任の先生(T細胞)は慌てて生徒たちに指示を出し、まじめな生徒たちは全力で教室を磨き上げます。

しかし、そもそも汚れていなかった場所を何度も何度も掃除しているうちに、クラスの生徒たち(大腸の細胞)自身はボロボロに…

これが、潰瘍性大腸炎で腸の粘膜が炎症を起こし続ける状態にあたります。

「やりすぎ大掃除=慢性炎症」ということです。

マクロファージが誤って出した指令をT細胞が受け取り、T細胞は炎症の指令を大腸の各細胞に余すことなく伝え、それを受け取った大腸の各細胞も、自身も炎症を起こしながら周りの細胞へ炎症の指令をどんどん伝えていってしまう。この負の伝言ゲームこそが、潰瘍性大腸炎(UC)の全貌です。

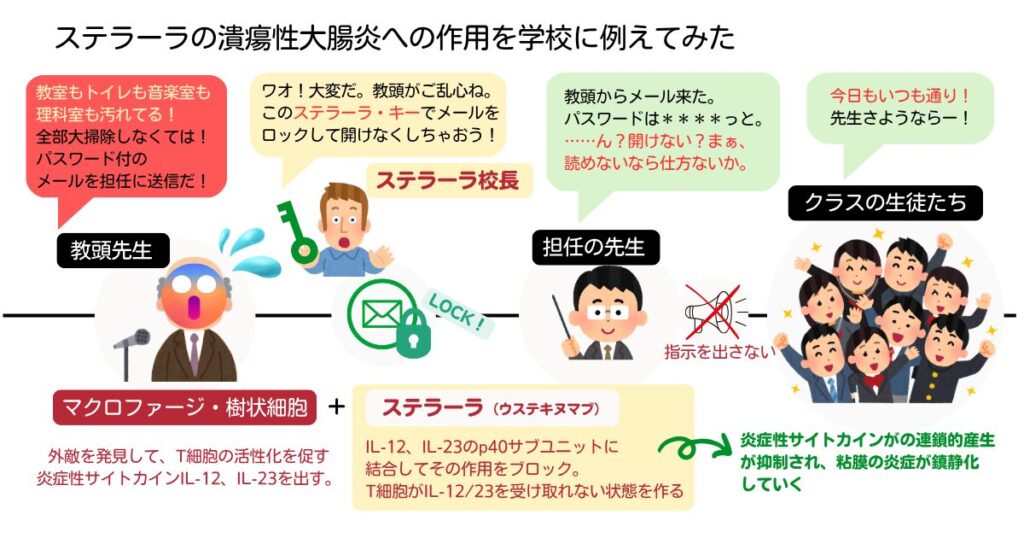

ステラーラの登場!暴走した指令の元を断つ

では、ステラーラ(ウステキヌマブ)はどのようにして潰瘍性大腸炎の炎症を鎮めるのか。

汚れに過敏に反応してしまうご乱心の教頭先生が出した「メール」。これはマクロファージが放出した炎症性サイトカイン「IL-12/IL-23」です。パニックを察知したステラーラ校長先生は、このメールを特別な鍵でロック、担任の先生が読めないようにしてしまいました。

その結果、担任の先生(T細胞)はメールを開けず、指示を出すこともできません。ステラーラ校長先生が特殊な鍵をかけたからです。指示待ち人間の担任の先生は「読めないなら仕方ない」と諦め、その結果、生徒たち(大腸の細胞)には大掃除の指令(炎症しろ!という指令)が伝わりませんでした。

このようにしてステラーラ(ウステキヌマブ)は、炎症の元(ストレスや疲労からくる教頭先生の勘違い=マクロファージの誤作動)を断つことで、炎症性サイトカインの連鎖が止まり、大腸の粘膜が静かに回復していくというわけです。

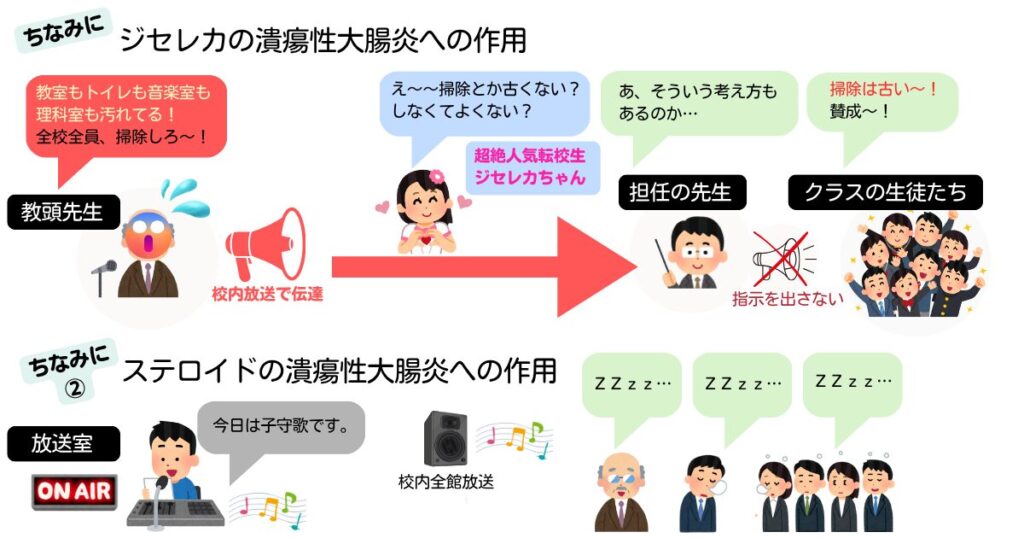

【ちなみに】ジセレカとステロイドとの違いも、ちらっと紹介

同じ潰瘍性大腸炎の治療薬でも、アプローチの仕方がまったく違うのが面白いところ。

- ジセレカ(JAK阻害薬)は、教頭先生の放送は届くけれど、誰の心にも響かず、伝わらないので“静かな学校”になります。

- ステロイドは、学校全体に子守歌を流すようなもの。免疫系の細胞がみんな寝てます。全身性ならほかのクラスもまとめて寝てしまい、コレチメントのような局所作用性であれば3年1組だけ(大腸だけ)寝ます。オヤスミー(˘ω˘)

ステラーラはその中間で、「必要な指令は通すけれど、混乱を起こすメールだけをロックする」タイプの薬です。つまり、“ピンポイントで暴走を止める”のが最大の特徴です。

いずれにしろ本来働くべき免疫が働かないので、ステラーラ、ジセレカ、ステロイドは感染症などの「普通に悪いやつら」への反応も鈍ってしまうわけです。特にステロイドは感染症などに対してザルみたいになるので、治療中の静養は大切ですね。

専門的な作用機序|IL-12・IL-23の共通項p40に結合してブロックする

ステラーラ(一般名:ウステキヌマブ)は、インターロイキン12(IL-12)およびインターロイキン23(IL-23)という2種類の炎症性サイトカインに共通して存在するp40サブユニットに高親和性で結合する抗体です。

(抗体名:完全ヒト型IgGκモノクローナル抗体)

- IL-12:T細胞のTh1分化を促進し、IFN‐γなどの炎症性サイトカインの産生を誘導

- IL-23:Th17細胞の増殖と維持に関与し、IL-17A/IL-22といった炎症関連分子を介して、粘膜炎症を増幅

潰瘍性大腸炎(UC)では、これらTh1/Th17経路が過剰に活性化することで、腸粘膜に慢性的な炎症が生じることが知られています。

炎症性サイトカインIL-12・IL-23には、共通してp40というサブユニットが存在します(分子が結合するときの“手”のこと)。ステラーラはこのp40サブユニットに結合することで、IL-12・IL-23がそれぞれの受容体複合体へ結合するのを阻止します。

結果としてJAK2/TYK2を介したSTAT4およびSTAT3経路のシグナル伝達の活性化が抑制され、Th1およびTh17細胞の分化・増殖・サイトカイン産生が抑えられます。

この連鎖の抑制により、炎症性サイトカインの産生カスケード全体が減衰し、粘膜の炎症が鎮静化していく。これがステラーラの主要な作用機構です。

要するに、ステラーラは「IL-12/IL-23」という“炎症信号のハブ”を遮断することで、免疫応答の“誤作動ループ”を上流で止める薬剤と言えます。

このアプローチは、炎症の末端(=腸粘膜)を抑えるJAK阻害薬や局所ステロイドとは異なり、炎症ネットワークの起点を断ち切るという特徴をもっています。

ステラーラの治療運用の流れ|通院頻度が少ない特長

ステラーラ(一般名:ウステキヌマブ)の治療運用は次のようなステップで行われます。

- 導入:初回、体重に応じた量を静脈内点滴。1~2時間かけてゆっくり。

- 8週後:維持療法へ移行。初回点滴から8週後、皮下注射。

- 以降、12週ごと:皮下注射で維持投与。効果が不十分と判断された場合には、投与間隔を8週に短縮することもある。

- 評価期間は28週。ここまでに寛解が認められなければ治療方針の見直し。

このように、ステラーラは「初回点滴 → 2か月後皮下注射 → 以降3か月ごとに皮下注射」と少ない通院頻度で運用することができ、通院負担が比較的軽減されるというメリットがあります。

デメリットとしては薬価が高額すぎるという点が挙げられます(2025年10月現在、保険適用範囲内。それでも数十万単位のため、受給者証がある前提での治療になるでしょう)。

また、効き始めるまでに6~10週かかるケースが多く、「即効」ではなく「徐々に安定に向かう」薬であることも留意するべき点です。

潰瘍性大腸炎での位置付け|既存治療で効果不十分な場合に使用

潰瘍性大腸炎(UC)の治療フローでは、続けやすい経口摂取や副作用リスクが少ないものから順に検討される傾向があります。

- 5-ASA製剤(例:アサコール・ペンタサ・リアルダ等のメサラジンが代表的)

- ステロイド(プレドニン、プレドニゾロン、コレチメントなど)

- JAK阻害薬(ジセレカなど)

- その他、生物学的製剤(抗TNF-αなど)

ステラーラ(ウステキヌマブ)は、これらの治療を試した上で効果が不十分な場合の次の選択肢として用いられることが多く、特にJAK阻害薬後の切り替え候補として臨床的に注目されています。

ステラーラの臨床試験結果まとめ(どのくらいの人が効果を実感したか)

潰瘍性大腸炎(UC)に対するステラーラ(ウステキヌマブ)の有効性と安全性は、国際共同第III相試験「UNIFI試験」で検証されました。

対象は中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者で、導入療法(静脈内点滴)と維持療法(皮下注射)を組み合わせたプロトコルで評価されています。

導入療法(8週まで)

- 有効性:プラセボ群と比較して、ステラーラ静注群で有意に高い臨床的改善・内視鏡的改善が確認されました。

- 安全性:重篤な有害事象の発生率はプラセボ群と同等であり、感染症や心血管イベントの増加は認められませんでした。

維持療法(44週)

- 寛解維持率:導入療法で効果を得た患者のうち、維持療法(皮下注射)を行った群では55.2%が症状的寛解を維持。

- 内視鏡的改善:q12週投与群で81.6%、q8週投与群で79.8%に内視鏡的改善を確認。

- ステロイドフリー寛解:寛解患者の96.4%がステロイドを使用せずに寛解を維持。

長期試験(約3年〜4年)

- 長期フォローアップ(週200時点)でも、過半数(55.2%)が症状的寛解を維持。

- 新たな安全性シグナルは認められず、感染症・悪性腫瘍・重篤な心血管イベントなどの発生率も安定していました。

- 通常8〜12週に1回の維持投与で治療が続けられる点から、長期的なQOL改善が期待されています。

📚参考文献

- Sands BE, et al. “Ustekinumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis.” New England Journal of Medicine 2019;381:1201–1214.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1900750- Johnson & Johnson Medical Connect. “STELARA® (ustekinumab) Demonstrated Sustained Symptomatic and Corticosteroid-Free Remission Through Four Years.” (Press Release, 2024).

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/stelara-ustekinumab-demonstrated-sustained-symptomatic-and-corticosteroid-free-remission-through-four-years-in-adults-with-moderately-to-severely-active-ulcerative-colitis- Danese S, et al. “Long-term Efficacy and Safety of Ustekinumab in Ulcerative Colitis: UNIFI Extension Study.” American Journal of Gastroenterology 2024;119(5):889-903.

https://journals.lww.com/ajg/fulltext/2024/05000/efficacy_and_safety_of_ustekinumab_for_ulcerative.24.aspx- Janssen Global Services. “UNIFI Trial Overview.” ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02407236.

https://clinicaltrials.gov/study/NCT02407236- Singh S, et al. “Real-world Effectiveness and Safety of Ustekinumab in Ulcerative Colitis: Systematic Review and Meta-Analysis.” Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2023;58(4):435-450.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10565585/

💡補足ポイント:

- UNIFI試験は日本を含む多国籍共同試験。

- 効果判定は8週(導入)と44週(維持)、さらに200週(長期拡張)で実施。

- 一貫して「有効かつ安全」というエビデンスが確認されています。

臨床試験結果を要約すると!要するに!

| 評価時期 | 対象患者 | 改善や寛解の割合 | 備考 |

| 8週(導入療法期) | 中等症〜重症UC(点滴投与) | 約15%が臨床寛解(プラセボ群は約5%) | 効果の立ち上がりは6〜10週で出る人が多い |

| 44週(維持療法期) | 効果があった患者(皮下注射) | 約55%が寛解を維持、96%がステロイドなし | 維持療法で安定的な寛解が多い |

| 200週(約4年) | 長期継続群 | 約55%が寛解を維持、内視鏡的改善80%前後 | 長期でも安全性・有効性が持続 |

現在8週目:経過はやや良好、2回目の注射を待つ

体験談までが長くなってしまいましたが、私自身はステラーラ(ウステキヌマブ)の初回点滴から明日でちょうど8週目。明日、初めてステラーラを皮下注射します。

ここまでは体調が良くなったり、悪くなったりを繰り返していて、血便も依然としてあり。腹痛は減りましたが、便の回数は1日8回を越えることが多く、形状も泥状か軟便のどちらか。

臨床検査によれば、2回目の投薬から3回目の投薬までの間に症状の改善が見られることが多いという結果もありますので、引き続き静養を維持しつつ、副作用や感染症にも注意しながら、じっくりと経過を観察していきたいと思います。

体験談というより解説のような記事になってしまいましたが、同じ境遇の方の参考に、少しでもなれば幸いです。

寒さに注意しながら、体調維持のため最大限努力したいと思います!

📚参考文献

- Sands BE, et al.

「Ustekinumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis」

New England Journal of Medicine. 2019;381(13):1201–1214.

ステラーラ(ウステキヌマブ)の潰瘍性大腸炎に対する有効性と安全性を示した主要臨床試験(UNIFI試験)。- Feagan BG, et al.

「Induction Therapy with the Selective Interleukin-23 Inhibitor Risankizumab in Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis」

Gastroenterology. 2023;164(2):319–333.

IL-23経路阻害薬の臨床試験報告。ステラーラと同系統の作用理解に役立つ。- 厚生労働省 医薬品医療機器総合機構(PMDA)

「ステラーラ®注 シリンジ/点滴静注用 添付文書(2024年改訂版)」

URL:https://www.pmda.go.jp

日本国内における正式な適応・投与方法・副作用情報。- 日本消化器病学会/日本炎症性腸疾患学会(JSGE/JGIBD)

「潰瘍性大腸炎 診療ガイドライン2023」

ステラーラやJAK阻害薬(ジセレカ)など新規治療薬の位置づけを網羅。- Kobayashi T, et al.

「Ustekinumab for the treatment of ulcerative colitis: Real-world effectiveness and safety in Japanese patients」

Intestinal Research. 2022;20(4):435–446.

日本人患者における実臨床データ。効果持続性や副作用発現率の参考に。- Matsumoto T, et al.

「Mechanisms of action of biologics and small molecules for inflammatory bowel disease」

Intestinal Research. 2021;19(4):377–392.

IL-12/23阻害薬、JAK阻害薬、ステロイドなどの作用機序を包括的に解説。

あきたりょう|1歳娘のポンコツ父ちゃん×潰瘍性大腸炎

1歳娘のポンコツ父ちゃん👶🔰|ENTJ-A|塾講師歴10年📚今は普通の会社員|💊潰瘍性大腸炎(全大腸炎型中等症)|海釣りキャンプDIY|📖blog闘病体験日記や趣味のこと、教育のことを備忘録として書いてます|無言フォロー、突然のコメントご容赦下さい🙇

. 潰瘍性大腸炎と食欲不振・体重低下の関係 潰瘍性大腸炎が再燃(発症)し…

. . 通院ごとに行われる血液検査の結果 潰瘍性大腸炎(UC)では、通院…

UC闘病体験日記シリーズ最新記事はこちらからどうぞ . JAK阻害薬「ジ…

UC闘病体験日記シリーズ最新記事はこちらからどうぞ コレチメント(ブデソ…

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません