【ハタハタ釣り2025】数mしか離れてないのに釣果が変わるのは○○のせい。実釣検証まとめ!

・岸壁スレスレか、藻のキワを狙う

・ヘッドライトで無暗に海面を照らさない

・ケミホタル/夜光オモリはある方が釣れる

・シャクり方に「ほんの少し工夫」を加える

今年のハタハタ釣りで実践してみてください!

右も左も釣れてるのに…なんで自分だけ釣れない!?

「右も左も釣れてるのに、自分だけ釣れない!!」

というのは少し極端かもしれませんが、周りが釣れているのに自分だけ釣れないと焦りますよね。実際隣の方は釣っているのに自分は釣果がいまいち…ということは誰しもが一度は経験したことがあるはず。

数mしか離れていないのに、ハタハタはいるはずなのに、釣果が伸びない、自分だけ釣れないのはなぜなのか?仮説と実釣を繰り返して、秋田季節ハタハタ釣り歴10年の検証結果をまとめてみました。

結論はすでに書いていますが、初心者でもできる少しの工夫で釣果をグッと伸ばすことができますので、2025年の秋田ハタハタ釣りでもぜひ実践してみてください。

2025年の秋田季節ハタハタは、沖合と沿岸を合わせても約5トンと、禁漁明…

2025年秋田ハタハタ釣り最新情報(速報)。12月22日、八森漁港で待望…

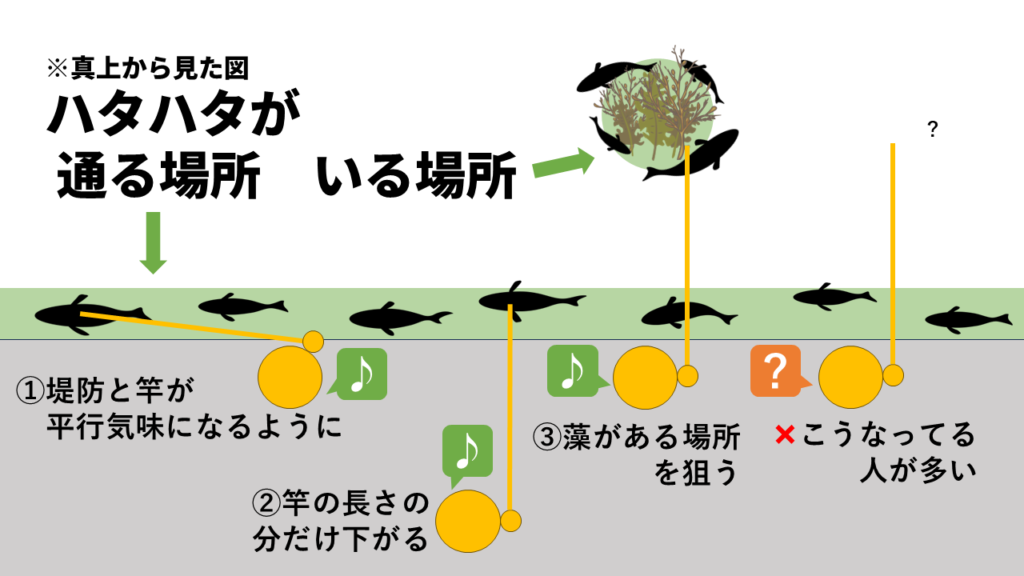

岸壁際スレスレ or 藻の際を狙う

ハタハタは「群れで回遊してくる魚」ですが、実際に釣れるラインは限られています。

ぱっと見、広い海のどこにでもいそうですが──岸壁スレスレが通り道で、藻の周りが定着場所です。

岸壁スレスレは必ず潮の流れ(=ハタハタの通り道)がある

①、②の人のようにまずは岸壁を狙ってみましょう(足元にロープが無いか確認してくださいね)。

ハタハタは遊泳力が高くないため潮の流れに左右されやすい。つまり彼らは大なり小なり潮の流れがあるところが通り道になっています。防波堤に対して潮が当たると、魚がその当て潮に乗って移動するため、壁際=潮の流れが必ずある=ハタハタも必ずそこを通るのです。

岸壁から20cm離れるだけで釣果が2倍以上違う日もありました。なかなか釣果が出ない人は岸壁スレスレを狙ってみてください。

ホンダワラ類の藻がある場所で、産卵行動が行われている

もう一つの狙い目は藻の際です。

藻そのものに落とすと根掛かりしますが、藻の周りが超一級のポイントになります。

ホンダワラ類の藻がある場所は、ハタハタが産卵行動をするために立ち寄るエリアです。接岸中はその中か周りにハタハタがいるので、藻の脇で仕掛けを上下させる、またはジグサビキなどで藻の上・藻の脇を通すことでヒットする確率がグッと高まります。

無闇にヘッドライトで海面を照らさない

ハタハタに集光性はあるか?こちらも検証済み。ヘッドライトで海面を照らすと、ハタハタもピュンと逃げていくのを確認しました。

夜釣りがメインになるハタハタ釣りで、ヘッドライトで手元を確認しながら安全に釣りをしたい気持ちはわかるのですが、照らしっぱなしは釣行の邪魔になるため控えた方が良さそうです。

手元は「赤色の光」で照らす

赤色の光は波長が長く水中では非常に見えにくいため、手元を照らすライトは赤色にするなどして対策してください。最初は見えづらいですが、目が慣れてくると暗闇でも手元がしっかり見えるようになります。消費電力も小さいためヘッドライトの長時間使用にも適しています。

「魚やイカは照らすと逃げる」は夜釣り全般に言えることなので、まだ赤色の切り替え機能のないヘッドライトを持っていない方は、絶対にあった方が良いですよ!私はZEXUS ZX-R730をかれこれ5年以上愛用しています。

では、集魚灯(投光器)は逆効果?

集魚灯(投光器)は、「光で魚を集める」のではなく「光でプランクトンを集めて、それを捕食する生物が寄ってくる」という仕組みで成り立っています。活性の高い魚(お腹が空いている魚)は光の中まで入ってきて、積極的に捕食活動を始めます。

しかし、ほとんどの魚(活性が普通以下の魚)は明暗の境目で踏みとどまるため、足元を狙うハタハタ釣りではあまり相性が良くないかも。集魚灯を焚く場合も、陽が落ちる前から使い始めて、プランクトンをあらかじめ集めておく方が効率的で、夜中にいきなり投光し始めると逆効果になる場合もあります。

ケミホタル・夜光オモリ(集魚オモリ)を使う

こちらも友人と2人並んで、10分おきに場所を交代しながら検証しました。

ケミホタル(黄)/夜光(集魚)オモリを使用したほうが釣果が良くなり、中には釣果が4~5倍になる日も。平均的には1.6~1.8倍ほどの釣果アップが見込めました。

なぜ「ケミホタル」「夜光」で釣果が上がるのか?

イカ釣り用のエギや、アジング・メバリング用のワーム、オフショア・ショアジギング用のメタルジグなど、夜光(グロー)は様々なルアーに応用されていて、少なからず釣果に影響を及ぼしていると考えられています。

ハタハタにとっても、淡くぼんやりと光る夜光は艶めかしく見えるのでしょう。「なんか気になる存在」として遠くからでも認識してもらうことができます。また、ハタハタの生息域には自ら発光する(バイオルミネッセンス)生物が多数いて、ハタハタもそういった生物をエサにすることがあるため、夜光(グロー)やケミホタルの淡い光が釣果アップに繋がるのです。

バイオルミネッセンスを行う生物と言えばチョウチンアンコウやホタルイカが思い浮かべられますが、オキアミやサクラエビなどの甲殻類、タラ類の稚魚なども自ら発光する器官を持っています。それらを模したものが夜光(蓄光)というわけです!

ケミホタル(ルミコ)の色の選び方

実釣は黄色を使用しましたが、黄緑色や他の色もシチュエーションによってより良い効果を発揮できると思います。次の表を参考に、選んでみてください。

| ルミカライト色/ | 波長(nm)※ざっくり | メモ |

| イエロー | 570 | 強発光・強アピール |

| グリーン | 530 | 夜釣りの定番色 |

| ブルー | 470 | オキアミなどに近い |

| アクア | 500 | オキアミや稚魚類に近い |

| オレンジ | 600 | 水中で見えにくい |

| レッド | 660 | 水深3m以上でほぼ見えない |

オレンジやレッドはほとんどマーキング用、人間からみて仕掛けが見えやすいようにする色だと考えてOKです。

シャクり方を少し工夫する

狙う場所が分かって、揃える道具も揃えたらあとはひたすらシャクり倒すだけです。このシャクり方も、釣れている人とそうでない人の間には大きな違いを感じました。

ゆっくり沈ませて、素早くシャクる

まず、オモリはなるべく軽いものを使いましょう。その方が仕掛けがゆっくり沈んでいき、“力なく沈むエサ”を演出できます。シャクる強さも軽く、疲れにくくなり一石二鳥です。

そして、シャキッと素早くシャクります。エギングのジャークのようにシャキッと。反応がなければ、ゆ~っくりと沈ませる。糸がたわむほどゆっくり沈む方が良いです。

たくさん釣れている人を見ても、動きが極端に少なかったり、中にはしばらくシャクらずに待っている方もいました!聞くところによると「張らず緩めずのテンションで仕掛けをゆらめかせている」そう。テクニックが半端ない。このメリハリのあるアクションが、呼び寄せたハタハタに口を使わせることができます!

数回に分けてシャクる

検証の中で、数回に分けてシャクるのも効果的だと感じました。トン(↑)、トン(↑)、トン(↑)、スー……(↓↓↓)みたいなイメージです。まさにエギング。

最後に:不漁が続く昨今、少しでも釣果を伸ばせるように

海が真っ黒になるほど大きな群れが押し寄せている時は、正直テクニックなんて関係ありません。誰が投げても釣れる──そんなボーナスタイムもあります。

でも、近年のようにハタハタの接岸な不安定な年ほど「ほんの少しの違い」がその日の釣果を大きく分けます。この記事で紹介した4つのポイントを意識するだけで、“釣れる側の数メートル”に立つことができます!

- 岸壁スレスレ、藻の際を狙う

- ヘッドライトで無暗に海面を照らさない

- ケミホタル(ルミコ)/夜光オモリを活用する

- シャクり方を少し工夫する(エギングっぽく)

せっかく準備して、極寒の中で竿を出すのですから、どんな状況でも家族に1匹でも持ち帰りたい──その気持ち痛いほど分かります。だから今年は釣れない夜を減らせるように。地元の海で、あなたの竿がしなる瞬間を願っています🎣🎣🎣

🐟ハタハタ用品もブラックフライデーでお得に手に入れよう!

秋田季節ハタハタ2025 最新情報はこちらからチェック👇

2025年の秋田季節ハタハタは、沖合と沿岸を合わせても約5トンと、禁漁明…

2025年秋田ハタハタ釣り最新情報(速報)。12月22日、八森漁港で待望…

Amazon即日配送ならまだ間に合う!! 2025年ハタハタ接岸最新情報…

Amazon即日配送ならまだ間に合う!! 2025年ハタハタ接岸最新情報…

よりリアルタイムな釣果情報はSNSでも展開予定です!

あきたりょう@釣り

🎣秋田市&男鹿半島でルアー釣りしてます! 🐟シーバス・メバリング・アジング・エギング・のんびりエサ釣りも好き|秋田の釣り友達募集中!気軽に情報交換しましょう😄|2020年から備忘録ブログやっております📖DMお気軽にどうぞ!

あきたりょう|秋田海釣り情報

秋田の海釣り情報発信中🎣

備忘録ブログ&X(@ryoFishingakita)も更新中!

シーバス|エギング|アジング|メバリング

ロック|サビキ|投げ|LSJ|陸からならなんでも!

釣果シェア&DMお気軽に📩

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません